こんにちは、横須賀市にある「つだ動物病院」院長の津田航です。

犬をお家に迎えてしばらくすると、去勢・避妊手術をされる飼い主様が多いと思います。その時に、病院から「当日はご飯を抜いてきてくださいね」と言われたことがあるのではないでしょうか?実は、この「ご飯を抜く」という対応は、誤嚥性肺炎を予防するためなのです。

犬の手術では、多くの場合、全身麻酔が必要です。胃の中に未消化物が残っていると、手術中や麻酔から覚める際に嘔吐する可能性があります。麻酔中は意識がなく、体の筋肉が弛緩しているため、吐瀉物が気管に入ってしまい、誤嚥性肺炎を引き起こすリスクが非常に高くなります。そのため、事前に胃を空にすることが大切なのです。

今回は、そんな誤嚥性肺炎について、基礎知識や症状、予防法、治療法を詳しく解説します。

目次

誤嚥性肺炎の基礎知識

誤嚥性肺炎は、食べ物や液体、嘔吐物が誤って気管に入り込むことで肺が炎症を起こす病気です。本来、食べ物や水は食道を通って胃に運ばれますが、何らかの原因で気管に入り込み肺に達すると誤嚥が発生します。この誤嚥によって肺が炎症を起こし、感染症に繋がると「誤嚥性肺炎」と診断されます。

特にシニア犬や健康状態が低下している犬で発症しやすい病気で、適切な治療が行われない場合、命に関わる深刻な状態になることもあります。誤嚥性肺炎は初期段階では気づきにくいことが多いため、飼い主様が正しい知識を持ち、早期発見・早期治療に努めることが大切です。

〈誤嚥が起こりやすい状況〉

1. 加齢による機能低下

犬が高齢になると、嚥下反射が鈍くなり、飲み込む力や筋力が低下することで咽頭や喉頭が正常に働かなくなる場合があります。その結果、食べ物や水が気管に入り込みやすくなります。

2. 基礎疾患の影響

いくつかの基礎疾患が誤嚥のリスクを高める要因となります。具体的には、以下のような疾患が挙げられます。

・逆流性食道炎

・巨大食道症

・食道憩室

・喉頭麻痺

・咽頭麻痺

3. 環境要因

犬の食事環境や食事の仕方も誤嚥性肺炎のリスクに関与します。例えば、不適切な食事姿勢や早食いは、食べ物をしっかりと咀嚼する前に飲み込んでしまう原因となり、誤嚥の可能性を高めます。また、飼い主様が急いで強制的に食事を与えることや、食事形態を急激に変えることも、犬の体が適応できず、誤嚥を引き起こすことがあります。

発症パターンと注意すべき症状

誤嚥性肺炎は、症状の重さによって緊急度が異なります。以下のリストを参考にしてください。

| 重症度 | 主な症状 | 緊急度 | 対応 |

| 軽度 | 散発的な咳、軽度の食欲低下 | 要観察 | 獣医師に相談 |

| 中度 | 頻繁な咳、速い呼吸、食欲不振 | 要注意 | 早期受診 |

| 重度 | 呼吸困難、チアノーゼ(舌が青紫色) | 緊急 | 直ちに受診 |

誤嚥性肺炎が早期に発見された場合、症状が軽度のうちに治療を開始できるため、比較的短期間での回復が期待できます。しかし、症状が進行してから診断された場合、治療が長期化し、合併症が起こるリスクが高まります。

そのため、飼い主様が日々の生活の中で犬の行動や健康状態をよく観察することが大切です。以下のポイントを参考にしてください。

・食事中や食後に咳をしていないか

・呼吸が速くなっていないか

・食欲や元気が普段と比べて落ちていないか

これらの症状に気づいた場合は、放置せずに早めに動物病院を受診することで、重症化を防ぐことができます。

年齢・犬種別の注意点

誤嚥性肺炎のリスクは、犬の年齢や犬種によって異なります。それぞれの特徴を理解し、適切なケアを行うことで、発症を予防することが可能です。

〈年齢による注意点〉

1. 幼齢犬(子犬)

特に生後間もない子犬は、免疫力が未熟であるため、感染症全般に対する抵抗力が弱く、誤嚥性肺炎にかかるリスクが高くなります。特に、母乳から人工哺乳に切り替わる時期や、離乳食を始めたばかりの子犬では、食事形態が不慣れで、誤って気道に食べ物や液体を吸い込んでしまう可能性があります。

ポイント:

・ミルクや離乳食を与える際は、少量ずつ慎重に与える。

・哺乳瓶の角度や食事姿勢に注意し、上半身を少し起こした状態で与える。

・離乳期には食べやすい柔らかい食事を用意し、飲み込む時間を観察する。

2. 成犬(1~7歳)

成犬では、健康である場合、誤嚥性肺炎のリスクは比較的低いですが、食事の環境や習慣が影響を与えることがあります。特に、早食いや激しい運動後の急な飲水がリスクを高める要因となります。

ポイント:

・早食いを避けるため、早食い防止用の食器を使う。

・食事直後や運動後に水を飲む場合、少し休憩をとらせる。

・一度に大量の食べ物を与えるのではなく、複数回に分けて食事を提供する。

3. シニア犬(8歳以上)

シニア犬では、加齢に伴い嚥下反射が低下し、咽頭や喉頭の筋力が衰えるため、誤嚥性肺炎のリスクが最も高くなります。また、免疫力が低下しているため、感染症にかかりやすく、症状が重症化しやすい特徴があります。

ポイント:

・食事時間が長くなっていないか。

・飲み込みが遅くなったり、咳をすることが増えていないか。

・食後に呼吸が荒くなるなどの変化がないか。

〈犬種による注意点〉

1. 短頭犬種

フレンチブルドッグやパグなどの短頭犬種は、解剖学的に気道が狭く、呼吸器系が弱いため、誤嚥性肺炎を発症しやすい犬種です。また、咀嚼を十分に行わずに食べ物を飲み込むことが多く、食事姿勢や食事形態に注意が必要です。

ポイント:

・食事中の姿勢を整え、頭を自然に前方に向けられる高さで食器を調整する。

・環境温度を適切に保ち、リラックスした状態で食事を取らせる。

2.小型犬種

チワワやヨークシャーテリアなどの小型犬は、食道が細く、気道への食べ物の侵入が起こりやすい傾向があります。また、口腔内が狭いため、食事中に喉に詰まらせるリスクも高いです。

ポイント:

・食事量を少量ずつ与え、食べるスピードを観察する。

・口腔ケアを定期的に行い、健康状態を保つ。

獣医師が教える予防法

誤嚥性肺炎は、適切な予防策を実践することでリスクを大幅に減らすことができます。

1.食事環境の整備

食器の高さは犬の肩の高さに合わせることが理想的です。この高さに調整することで、犬が無理のない自然な姿勢で食事を摂ることができ、誤嚥のリスクを減らせます。また、食器の形状も重要で、深さや幅が適切で食べ物が取りやすいデザインのものを選ぶと、犬がストレスなく食事を楽しむことができます。

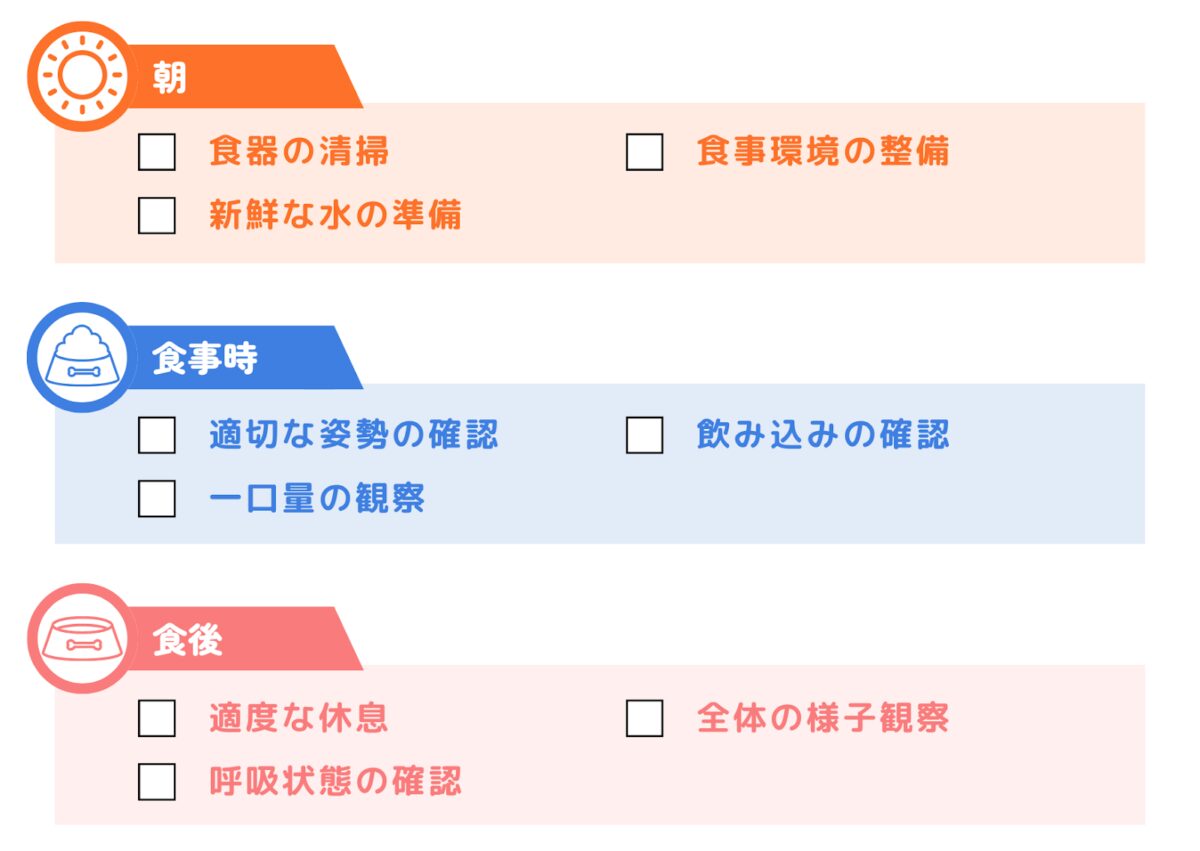

2.日常的なケアのポイント

以下の点を毎日確認し、愛犬の健康状態を把握しましょう。

3. 季節ごとの注意点

誤嚥性肺炎のリスクは季節によっても変動します。そのため、気温や湿度に応じた適切な対策を行うことが大切です。

〈暑い季節(夏)〉

水分補給をしっかりと行うことが最も重要です。特に新鮮な水を常に用意し、冷たすぎない温度で犬が飲みやすい状態にしておきましょう。また、室内の温度と湿度を適切に管理し、犬がリラックスして食事や休息をとれる環境を整えることが必要です。

〈寒い季節(冬)〉

冷えからくる免疫力の低下を防ぐため、温かい食事を与えるのがおすすめです。少し温めたフードは飲み込みやすく、体を内側から温めてくれる効果も期待できます。さらに、室内を適切な温度に保ち、空気の乾燥を防ぐために加湿を心がけましょう。外出時には犬の体温が低下しないよう、保温対策を行うことも大切です。

飼い主様向けQ&A

Q1: 誤嚥性肺炎はどんな咳が危険ですか?

A: 食事中の咳や夜間の咳、頻繁な咳が見られる場合は要注意です。

Q2: 食事形態の工夫は必要ですか?

A: はい。硬さや大きさを調整し、無理なく食べられる形にしましょう。

Q3: 予防のために気をつけることは?

A:定期的な健康診断と適切な食事環境が重要です。健康診断で早めにリスクを確認し、犬の肩の高さに合った食器や飲み込みやすい形状の食事を用意しましょう。

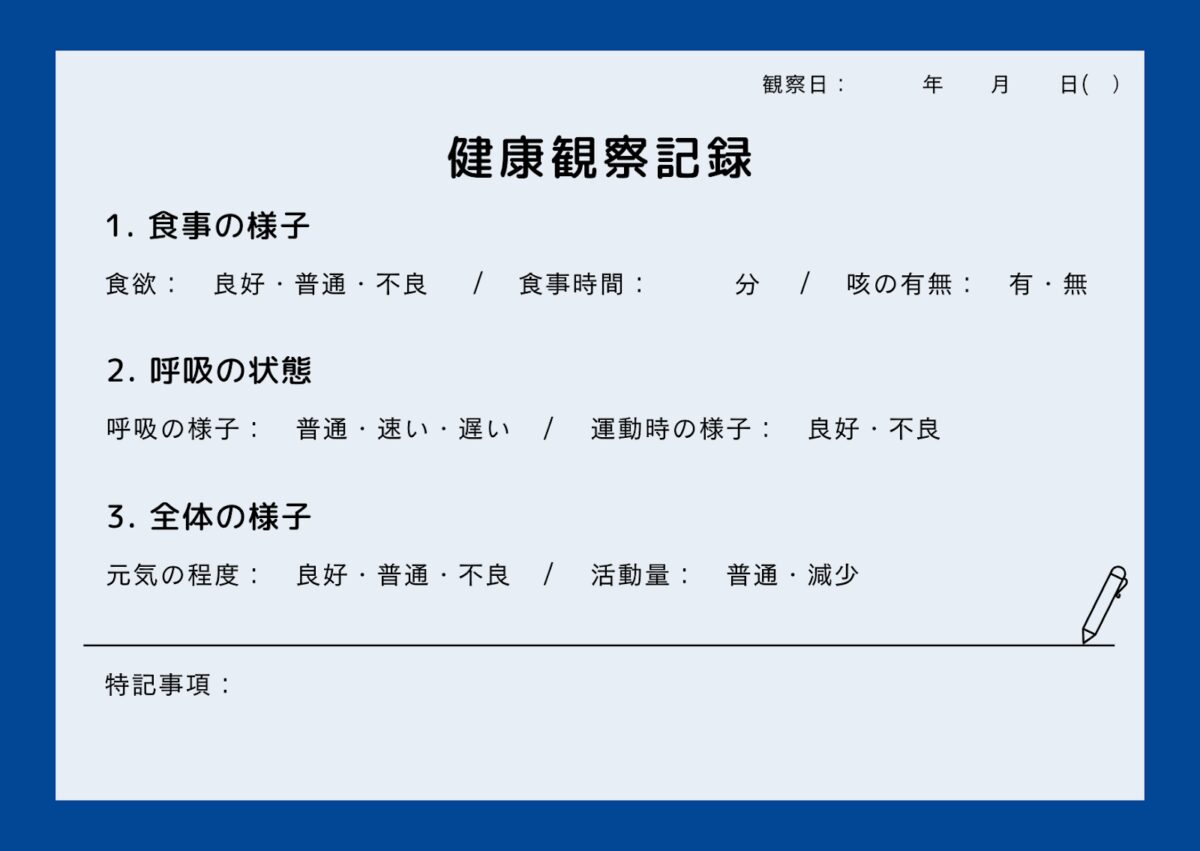

日々の観察記録シート

以下を参考に、毎日の観察にお役立てください。

まとめ

・誤嚥性肺炎は予防が重要で、日々の観察と適切な環境作りが基本となります。

・誤嚥性肺炎は、幼齢、老齢の犬に多いです。

・食事環境の整備と正しい姿勢の確保が、予防の要となります。

・異常を感じたら、自己判断せず早めに獣医師に相談しましょう。

・定期的な健康診断で、リスク要因の早期発見に努めることが大切です。

横須賀・三浦・逗子・葉山エリアを中心に診療する動物病院

つだ動物病院