目次

猫にも起きる誤嚥性肺炎

こんにちは、横須賀市にある「つだ動物病院」院長の津田航です。

以前ブログで、犬の誤嚥性肺炎についてお話しをしました。今回は、猫の誤嚥性肺炎についてお話ししたいと思います。

実を言うと、猫の誤嚥性肺炎はあまり多い病気だとは言えません。当院でも、誤嚥性肺炎で来院する猫ちゃんは稀です。その理由は、他の動物と比べて猫は誤嚥をしにくいからだと考えられています。

猫は、異物が気道に入りそうになると喉頭が素早く痙攣して軌道への侵入を防いだり、気道粘膜下腺が発達しているため万が一異物が気道に入っても異物を排除しやすかったりといった、気道への異物侵入を防ぐ機構が発達しているのです。

だからといって、猫ちゃんは誤嚥性肺炎にかからないというわけではありません。平均寿命が延びていることもあり、これからは増えていく可能性もあると考えられます。

そこで今回は、猫の誤嚥性肺炎についてお話ししたいと思います。一部、犬の誤嚥性肺炎の説明と重なる部分もありますが、猫ちゃんの飼い主様は、ぜひこのブログを参考に愛猫の誤嚥性肺炎のリスクが高まる場面では、予防策や早期発見に配慮をしてあげてください。

誤嚥性肺炎の概要と原因

肺炎とは、肺に炎症が生じている状態の総称です。肺炎は、原因によって以下の3種類に分けられます。

1)感染性肺炎

ウイルスや細菌、真菌(カビ)などに感染して発症する肺炎

2)誤嚥性肺炎

誤って気道に入った(誤嚥)飲食物や口内にいた雑菌が肺に感染して発症する肺炎

3)間質性肺炎

明確な原因が解明されておらず肺の間質の部分が病変する肺炎

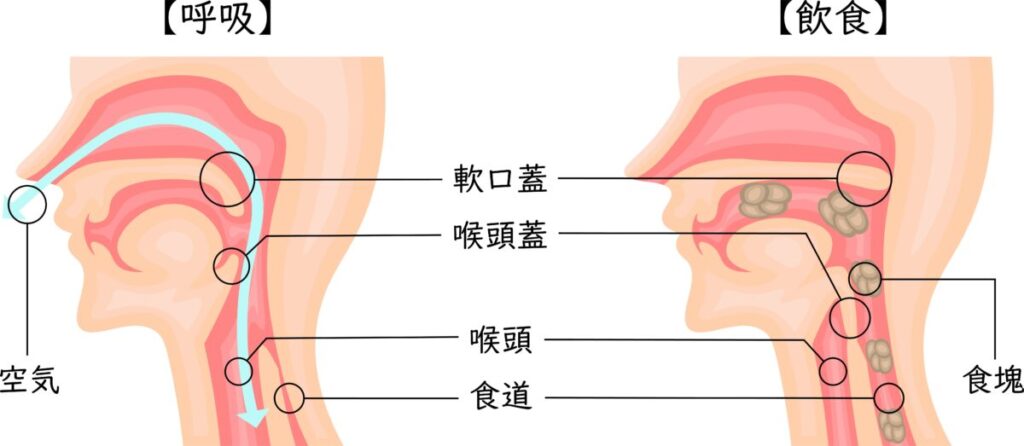

上のイラストは人間の場合ですが、左側が呼吸をしている時、右側が嚥下(飲み込むこと)時の喉頭の状態の違いを示しています。猫も人と同じように、体の前面に気道が、そのすぐ後ろに食道があり、通常は喉頭が開いた状態で鼻から吸い込んだ空気が気道に入りますが、嚥下時には喉頭蓋(こうとうがい)が下がって蓋をするような形で飲食物が気道に入らないように防ぐのです。

この喉頭蓋が何らかの理由でうまく働かないと、飲み込んだ飲食物が気道に入ってしまい、無菌状態の肺に雑菌を運んでしまうのです。

冒頭でお話しした通り、猫には誤嚥を防ぐ強力な機構が備わっているため、健康であれば誤嚥を起こすことはごく稀です。しかし下記のような状態の猫は、誤嚥を起こしやすくなるため、注意が必要です。

・飲み込む力が未発達の若齢の猫

・筋力が衰えて飲み込む力が低下した高齢の猫

・嘔吐や吐出をした後

・強制給餌や食事介助の際のアクシデント

特に、意識があまりはっきりしていない状態で嘔吐や吐出をした場合は誤嚥しやすいため、注意が必要です。よく避妊・去勢手術などの全身麻酔が必要な手術の前日は、「絶食」するようにという指示を受けると思います。麻酔は嘔吐を引き起こしやすいため、手術前日の絶食も、誤嚥性肺炎を予防するための対策の一つなのです。

※嘔吐とは胃や腸の中に入っているものを吐き出すことで、吐出とは胃に入る前の飲食物が逆流して吐き出されることです。吐き出す時に腹筋に力が入ってお腹が大きく動いていれば嘔吐、動かなければ吐出です。

誤嚥性肺炎の症状と診断

基礎疾患があるかないかで現れる症状は異なりますが、肺炎の猫にみられる主な症状は下記の通りです。

・荒い呼吸や呼吸困難(猫が口を開けて呼吸しているのは異常な状態です)

・食欲減少

・嘔吐

・元気消失や無気力

・咳(咳の後に嘔吐することもあります)

・発熱

診断時には、聴診で肺音を確認したり、X線検査で病変している肺の部位を確認したりします。誤嚥性肺炎の場合、7つに分かれている肺の内、気道の出口に近い右中葉や左前葉、右前葉といった部位に病変が多く見られるのが特徴です。

また、問診時に飼い主様からお聞きする「発症前後の状況」も、誤嚥性肺炎かどうかを見極めるためにとても大切な情報です。来院される際は、発症前後の猫ちゃんの状況を説明できる方においでいただけると助かります。

リスクの高い場面と予防策

○手術前の絶食

手術前の絶食は、必ず守ってください。麻酔により嘔吐が引き起こされた場合、猫ちゃんの意識が朦朧としているために誤嚥を防ぐための猫特有の機構が有効に働かず、誤嚥性肺炎を引き起こすリスクがとても高くなります。

万が一うっかり食べさせてしまった場合は、必ず事前にご相談ください。必要に応じて、手術日を変更する等の対処を検討します。

○麻酔処置後

アメリカで行われた誤嚥性肺炎の猫の調査で、原因の1位が「嘔吐(43%)」、次いで2位が「直近の麻酔歴(39%)」という報告があります。手術を含め、麻酔処置を受けた後の数日間は猫ちゃんの様子をよく観察し、呼吸が苦しそうだったり咳をしたりしていないか等に気をつけてあげてください。少しでも様子がおかしいと感じたら、すぐにかかりつけの動物病院に相談してください。

○食事介助や強制給餌をする際の注意点

高齢で自力ではうまく食事を摂れなくなった猫ちゃんや、病気による食欲低下で食事をしようとしない猫ちゃんに対して、飼い主様が食事を介助したり、強制的に食べさせたりすることがあります。その際に誤嚥させてしまうことがあるため、細心の注意が必要です。

食事介助や強制給餌の際には、下記の点に注意をしてください。ポイントは、むせたり、口に入れた物を吐き出させたりしないことです。

・寝た状態のまま食事をさせず、必ず上体を起こした姿勢で食べさせる

(体の左右をクッション等で挟み、固定させると食べさせやすいでしょう)

・1口の量を0.5ml〜1ml程度に、1回の食事量を5ml程度にし、ゆっくり食べさせる

(状況の改善に伴い、少しずつ量を増やしていきましょう)

・息苦しそうな時には、食べ物を口に入れない

(息苦しさに耐えかねて息をしてしまい、誤嚥してしまいます)

○嘔吐の多い猫ちゃんへの注意点

猫ちゃんは、セルフグルーミングで飲み込んだ抜け毛を嘔吐することがあります。そのためか、時々嘔吐を見てもあまり気にされない飼い主様がいらっしゃいます。しかし、頻繁な嘔吐は誤嚥性肺炎のリスクを高めます。また嘔吐をすることで猫ちゃんは体力を使います。嘔吐をさせる病気が裏に潜んでいる可能性もあります。

もし愛猫がよく嘔吐をする場合、「猫だから当たり前」と考えずに、一度かかりつけの動物病院で相談することをおすすめします。何か原因となる病気を持っている場合は、早めに治療を開始することで、猫ちゃんへの治療の負担も軽く済むでしょう。

ポイント

・健康な猫では、誤嚥性肺炎は稀な病気です

・誤嚥性肺炎になりやすいのは、若齢、高齢、麻酔を受けた後の猫です

・誤嚥性肺炎の診断には、飼い主様からの発症前後の情報が大切です

・食事介助や強制給餌の際には、誤嚥に気をつけましょう

-正しい姿勢で食べさせる

-1口の量、1回の食事の量を少なくする

-息苦しそうな時には口に食べ物を入れない

・頻繁に嘔吐をする場合、早めに動物病院で診てもらいましょう