こんにちは、横須賀市にある「つだ動物病院」院長の津田航です。

近年、猫の糖尿病が増えていることをご存じですか? 室内飼いが増えることで運動不足や肥満が進み、結果として糖尿病になるケースが目立つようになりました。さらに、高齢猫(7歳以上)では代謝機能が低下し、糖尿病になるリスクが高まります。

糖尿病は早期に発見し、適切に治療・管理すればコントロールが可能です。今回は、猫の糖尿病の症状や原因から最新の治療方法まで詳しく解説します。

目次

猫の糖尿病ってどんな病気?症状と原因

猫の糖尿病は、血糖値を下げるホルモンであるインスリンの分泌量が不足したり、インスリンがうまく作用しなくなって血糖値が高くなる病気です。人間の2型糖尿病に近い病態を示すことが多く、適切な治療と管理が欠かせません。

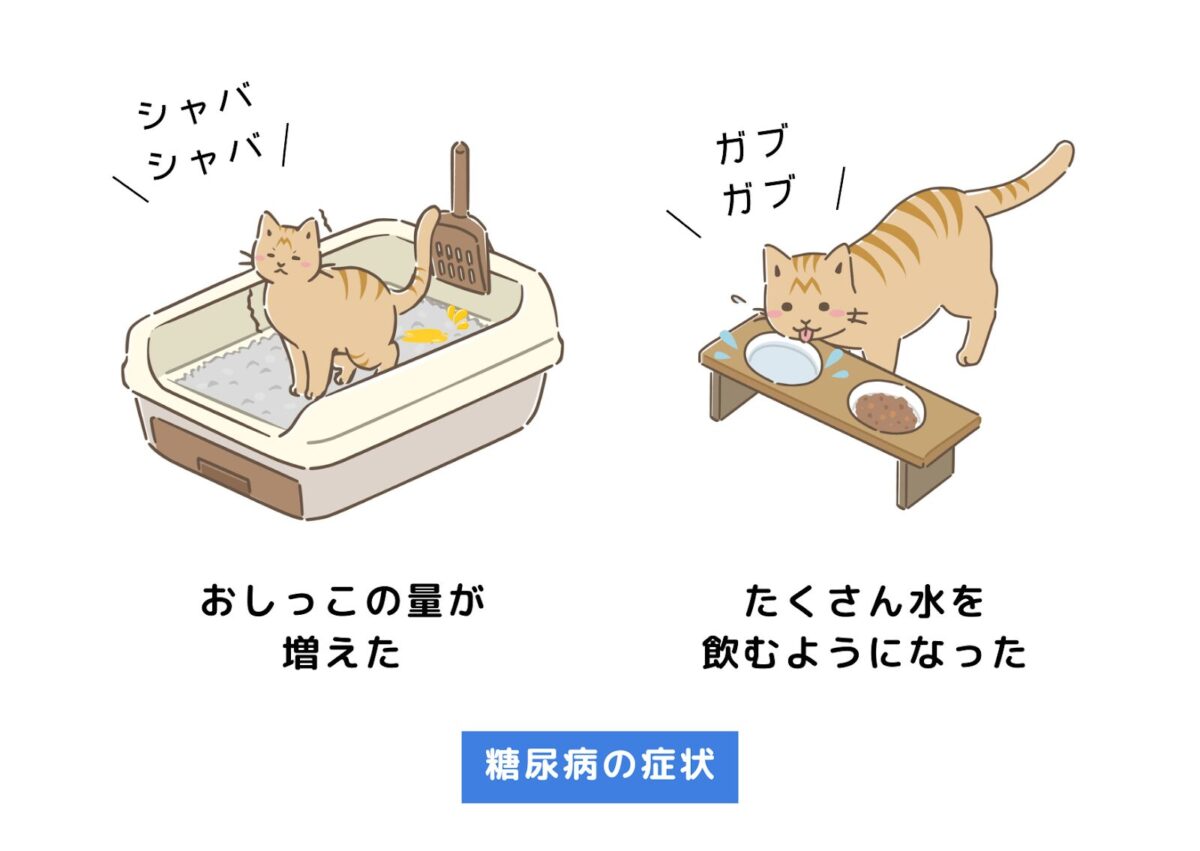

主な症状

・多飲多尿:水をたくさん飲むようになり、トイレに行く回数や尿の量が増加します。

・食欲の増加と体重減少:食欲旺盛にもかかわらず、徐々に体重が落ちるのが特徴です。

・元気の低下や毛並みの悪化:遊びへの興味が薄れたり、被毛のツヤが失われたりします。

主な原因

こうした症状は、肥満や加齢によるインスリン抵抗性(インスリンが効きにくくなる状態)が影響して起こります。とくに室内飼いの猫は運動不足になりやすく、高齢(7歳以上)になると代謝が落ちるため、糖尿病のリスクが上昇します。

飼い主様は「いつもよりトイレに行く回数が多い」「水をよく飲む」などの変化に気づいたら、早めに動物病院へご相談ください。

最新の治療方法と動物病院での対応

糖尿病は、適切な治療を行うことで症状を管理できます。治療はインスリン療法を中心に行われますが、状況に応じて飲み薬が選択されることもあります。

1.インスリン療法

最も一般的な治療法は、インスリン注射によって血糖値を安定させる方法です。通常は1日1〜2回の注射を行い、飼い主様が自宅でインスリンを投与します。

インスリン投与時のポイント

インスリンを注射する場合は、時間や量を正確に守ることが何より大切です。肩甲骨付近など皮下脂肪の多い部位に注射し、投与後は猫の様子をしばらく観察してください。震えや嘔吐、極度の元気消失など、低血糖が疑われる症状があれば、ただちに動物病院へ連絡しましょう。また、インスリンは冷蔵庫で保管し、注射器に薬を吸う際は空気が入らないように注意しましょう。

最初は注射に不安を感じるかもしれませんが、動物病院で丁寧に指導しますのでご安心ください。

2. 飲み薬

インスリン注射がどうしても難しい場合には、飲み薬による治療が選択されることもあります。これはインスリンとは異なる仕組みで血糖値をコントロールする新しいタイプの薬ですが、すべての猫に適用できるわけではないため、獣医師の判断が必要です。

3. 在宅治療と定期通院

糖尿病は「毎日の管理」が非常に大切です。自宅では血糖値測定器を用いて定期的に血糖値をチェックし、食事やインスリンの量を調整します。また、1か月に1回程度の通院で血液検査や尿検査を行い、治療の進み具合や必要な投薬量の変更などを確認する流れが一般的です。

自宅でできる管理方法と注意点

糖尿病の管理は、動物病院での治療に加えて、自宅でのケアが非常に重要です。以下に、食事、運動、体重管理やストレス管理について詳しく解説します。

・定時・定量の食事

血糖値を安定させるため、毎日同じ時間に決められた量のフードを与えましょう。

・おやつの制限

間食が多すぎると血糖値が乱高下する原因になります。おやつを与えるタイミングや量を見直すことが重要です。

・十分な水分補給

糖尿病の猫は脱水を起こしやすいため、いつでも新鮮な水を飲めるように環境を整えてください。

・適度な運動

激しい運動は避け、短い時間で軽い遊び (猫じゃらしやキャットタワーの活用)を取り入れるのが効果的です。毎日の運動が肥満防止に役立ちます。

・定期的な体重測定

体重の増減は、血糖値コントロールに大きく影響します。毎週もしくは毎月、同じ条件(同じ時間帯・同じ体調など)で測定し、変化が大きい場合は獣医師に報告しましょう。

・理想体重の維持

肥満は糖尿病を進行させ、体重の急激な減少も危険信号です。体重の推移をチェックしながら、食事や運動量を調整していくことが重要です。

・ストレス管理

血糖値はストレスによっても左右されます。静かで落ち着けるスペースを用意し、大きな環境変化(引っ越しや新しいペットの迎え入れなど)がある場合は事前に獣医師へ相談しましょう。飼い主様がそばにいるだけで安心感を得る猫も多いため、日常的にスキンシップを取るのもおすすめです。

予後と長期的な管理のコツ

糖尿病の予後は、早期発見と継続的な治療により、多くの猫で症状が改善し、体重減少や多飲多尿などが軽減します。なかには血糖値が安定してインスリンの減量や休薬が可能になるケースも報告されています。

治療の進め方や改善度合いを知るためにも、定期的な検査や体重測定を欠かさず行いましょう。はじめは1〜2週間に1回、その後は血糖値が落ち着いてきた段階で、月1回ほどの通院を目安に、獣医師と二人三脚で経過をみていくことが大切です。

困ったときはいつでも相談を

インスリン投与や食事管理は、最初のうちは戸惑うことが多いと思います。ご不明な点や不安に思うことがあれば遠慮なくご連絡ください。当院ではインスリン投与の練習や、食事内容のアドバイスなど、飼い主様のサポートに力を入れています。

まとめ

・糖尿病の症状に気づいたらただちに動物病院で診察を受けましょう。

・自宅での食事、運動、体重管理が治療の基本です。

・インスリン投与は時間と量を守り、異常があれば獣医師に相談しましょう。

・定期検査を通じて治療効果を確認し、適切なケアを続けることが重要です。

横須賀・三浦・逗子・葉山エリアを中心に診療する動物病院

つだ動物病院